神行法国(10)似曾相识诺贝尔文学奖获得者——高行健

法国蒙彼利埃市副市长弗德黑克.拉卡斯(Frederic.Lacas)邀你关注“山山法国”

神行法国连载(十)

似曾相识诺贝尔文学奖获得者——高行健

文:孙山山(法国)

94年夏季的一天。忘了是宋琳还是张亮(他俩当时是北岛《今天》的编辑)给我打来电话,说阿城从美国来了巴黎,要开一个讲座。

那是我第一次和巴黎的“中国圈”打交道,圈子里全是名人,除了我,事实上我当时还没有进入圈子。

阿城剃了个平头,谈笑间洋溢着匪气,他开讲座是讲他的《棋王》。这真是巧合,就在前几天,我放下波特莱尔的《恶之花》,随手捡起洛埃勒·居泰(Noël Dutrait)翻译的《棋王》。文字异常简单,我居然看得懂,于是就把阿城这个名字记住了。

我特别欣赏小说中这一段描写:车站是乱得不能再乱,成千上万的人都在说话。谁也不去注意那条临时挂起来的大红布标语。这标语大约挂了不少次,字纸都折得有些坏。喇叭里放着一首又一首语录歌儿,唱得大家心更慌。

我觉得我写东西就这么简单,但是为什么没人注意我。这时张亮溜过来捏一捏我的肩膀,用嘴呶了呶我的邻座,那意思是你认识他吗?小雪盯了我一眼,我整个人都蒙在鼓里。

原来他就是高行健,后来听小雪一解释,我才知道,大名鼎鼎的高行健1988年定居巴黎,1992年获得艺术文化骑士勋章。高行健和小雪谈得很融洽,他的法语流利得压根儿我跟不上。但我站在旁边,一点儿没有走的意思,我等小雪。这时,高行健把头转向我,那意思是这人是谁?小雪说是她的老公。

我还是比较喜欢阿城,他搞讲座就像在说评书,搞得四座笑声此起彼伏。而高行健一副儒雅的样子,脸色蜡黄。我当时想,他是不是得了肝炎。但是当他一笑起来,情况就不一样了。特别是他看着小雪的时候,三角眼还放射出智慧的光芒。

我终于和他搭上了腔,我说我叫山山,他当然不认识我。我至今都记得住他对我说的一句话,事实上就是这句话改变了我在法国的生存方式——在法国生活应该和法国人在一起,和中国人打堆,很快你就会感觉到你又回到了中国。

能吐出这么私密的话,和他冷峻的面孔一点儿不相称,可能因为他认识小雪,而我是小雪的丈夫。但是,我一点儿不觉得奇怪,因为小雪的硕士论文写的就是高行健,我只是从来没有领略过高氏的真容,即使他就坐在我的跟前,我也无法辨认出他来。

高行健的低调和阿城的高调形成强烈的对比,我被阿城吸引。但阿城生活在美国,我当然想靠近这位生活在巴黎的中国名人。

他穿了一件灰色的中山装,不说话的时候,他的嘴角总是往下掉,看起来差不多是那种比较可怜的文人。小雪要提前走,我以为高行健会把我撇下,他没有,他把目光再次投向我,他一笑我就很兴奋。

我有很多问题想问他,我不知道为什么我突然变得这么渴望交谈。就在前两天,我和宋琳在瓦塞纳森林散步,我都不愿提的问题,在高行健的面前却脱口而出。

我问他怎么生活,他给我的每一个回答都夹杂着法语。我想他是想告诉我,喜欢巴黎的生活从喜欢法语开始,从喜欢法国人开始。

他住在巴黎的廉租房,下楼就有一个菜市场,他和邻居的关系特别好,一位黑人大妈经常把她在菜市场捡来的菜分一半给他,她以为这位著名的中国作家是单身汉。

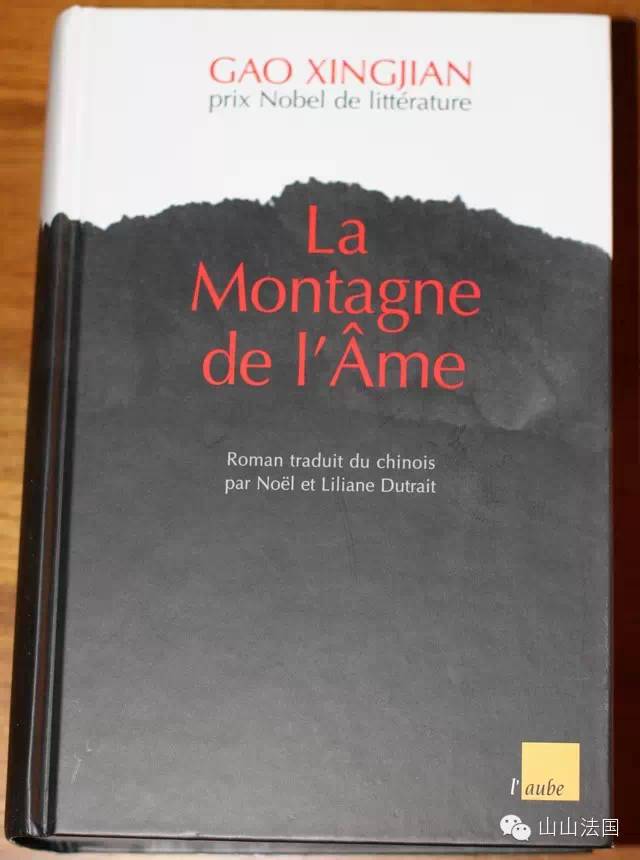

我读高行健的《灵山》的汉语版,是在北京,那是在地摊里淘到的。我一读,就觉得写这小说的人是个演戏的,当时蒙太奇手法很流行,而且还有意识流的说法,恰恰是这种技巧,使我很后悔花了10块钱。比如这一段:你自己也说不清楚你为什么到这里来,你只是偶然在火车上,闲谈中听人说起这么个叫灵山的地方。山已经很灵了,还要加个灵字,我又想起阿城,他笑起来像一个流氓,而《灵山》的作者却深怕我们跟不上他的意识流,把一个个画面硬塞给我们……

阿城的讲座之后,大家要去一家中国餐馆。我说,高老师,您不去呀?他微笑着并不回答我。我突然生出请他吃饭的念头。

我们坐在一间叫丁香的法国餐馆,这是我第一次请一位中国人吃法餐,我的身上只有两百法郎。我真的想和人喝酒,我选择了高行健。这时候我又想起讲座的气氛,我感觉到我已经抛弃了中国人,但没有抛弃高行健。我把手伸进裤袋里,确定兜里那两张折起来的一百法郎还在。

我不喜欢高行健写的东西,但我为什么还要请他?我已经后悔了,但我必须挺下去。我要酒,他说他不喝酒。我顿时连看菜单的劲儿都没了,现在我彻底后悔了,我为什么没有跟着宋琳去那家中国餐馆,当一个微不足道的陪客,狼吞虎咽一顿,还不用付钱。

我把头抬起来,我说为什么您住在廉租房里?他说,我没有工作,何况我住的地方并不小。我说,今天来的人您都认识吗?他说,当然,我来就走走过场。待久了你就知道,每次都是这些面孔。

他说得我冷飕飕的,我又把手伸进裤袋,再把手拿出来,我说,我喝酒,您喝饮料……

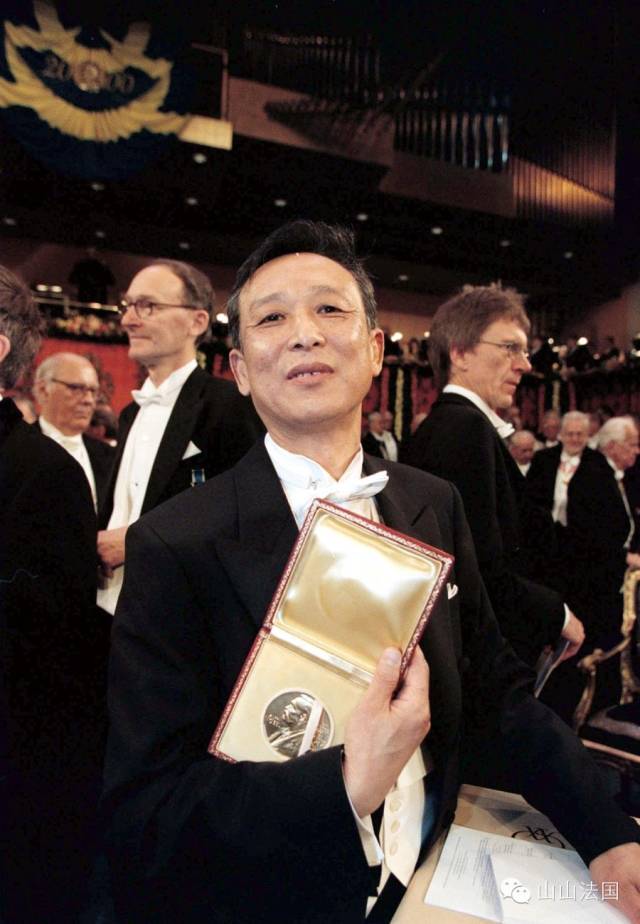

我又一次在电话里听到高行健,是96年冬天。他问我为什么那么快就获得了法国国籍,说他比我先申请还没拿到。我开玩笑,说是给内政部长查尔斯·帕斯瓜(Charles Pasqua) 送了两瓶五粮液。2000年他得了诺贝尔文学奖,电话再也打不通了

…………

这是一幅97x4475px的中国水墨画,有一个太阳,旁边有棵树,宣纸,木框,标价四万五千欧元,我的犹太朋友吉姆·阿贝勒(James Abahel)看上了这幅画。

你真的认识他吗?绝对!总之你放心,他也许不会来。为什么?因为他是诺贝尔奖获得者,他有的是委托人,干嘛老在场。说到这儿,吉姆恨了我一眼。

他居然来了!高行健,我还认得出他来,那么远,他的皮衣都闪着光。艾克斯大比思博物馆(Musée des Tapisseries)馆主陪着他。

山山,去给他说话!我心想,你不就是想买一幅画吗?买吧,就完了。他才不在乎你买不买画,你不买别人也会买。但谁没有虚荣心,再说,众目睽睽之下,如果高行健还认识我那多有面子……

吉姆·阿贝勒是南方的富豪,我很想告诉他,这样的画我也会做,你只给我一千欧元。可是我知道有钱人的虚荣心更膨胀,他一定要体面地买下这棵被太阳烤得光秃秃的树,并且让画家知道是他买的。快去告诉你的朋友,给我讲讲他的这幅画,吉姆没有耐心了。

高行健果然把目光投向了阿贝勒先生。我比高行健长得高,但是夹在两个高大的法国人当中,山山不存在了,但是高行健存在。我试着用汉语和高先生搭讪,他根本听不懂或者是听不见我说的,博物馆的气氛你们可以想象,我的存在你们也可以想象。

回到吉姆的车上,哈哈哈哈!他开怀大笑,你真的认识他吗?那个中国大画家。我是一个爱开玩笑的人,可这个时候,我想说,我日你仙人吉姆。

编辑:周锦(中国)

(未完待续)