神行法国(14)我在法国早产的大儿子保罗这样诞生了

孙山山大儿子 保罗.孙(Paul Sun)

神行法国连载(十四)

我在法国早产的大儿子

保罗这样诞生了

文:孙山山(法国)

小雪怀孕了。我有一种茫然的兴奋,我娶了一位异族的女子,我们爱的结晶会是什么样子呢?孩子像她还是像我?我当然希望我们的第一个孩子像小雪,如果孩子的眼睛像她的眼睛,我就满足了,因为小雪的眼睛总是使我的茫然找到归宿。

给未出生的孩子取名儿,是未来父母的快乐,我和小雪也不例外。

小雪爱读书已经成了一种病,尤其躺在床上,她喜欢读侦探小说。我说你愿不愿意侦探一下我们的第一个孩子是男孩还是女孩?

作为天主教徒小雪,不仅反对避孕也反对预知胎儿的性别。这会儿她放下了手里的书,她说,女孩儿男孩儿都好。即使在法国随便生,我想要的还是个男孩儿,开始就是个女孩,第二个也是女孩,那怎么办?而且我还告诉小雪,中国有句俗语:男儿高山女儿平原,也就是说怀男肚子尖尖,怀女大腹便便。这不,婚礼上她已有四个月的身孕,除了肚子有点儿凸出,都看不出来是孕妇。

小雪说我重男轻女,她认为我不仅是中国人,而且是那种根深蒂固的中国男人。她这话说得不完全有道理,第一个是男的,第二个也是男的,可能第三个就是女的,我一点儿没有预感,然而玩笑之间我却预示了未来。

既然是男的,那就先找一个男孩儿的名字。小雪是布列塔尼人,她希望我们的孩子取布列塔尼的名字。我当然不同意了,布列塔尼只是法国的一个省,它又不能代表法国……其实在我的脑袋里早就有一个主意,即使我和一位中国女子结婚,生下男孩儿也取这个名字!

文森特!我知道如果我们的第一个孩子是男的,你会给他取这个名字,小雪说。我热爱文森特·梵高可以追溯到我18岁那年,这一年我读了欧文·斯通(Irving Stone)写的梵高传《渴望生活》。而我第一次看见他的画,我才8岁,是我的油画老师王龙生给我看了一幅《吃土豆的人》,我完全被这幅画惊呆了,我只觉得那些吃土豆的人不是人,但我并不知道梵高这个名字。

我的儿子就叫文森特,无论文森特·孙或者孙文森特都那么顺耳,小雪并不反对,我钦慕的心得到了最大的安慰。

好事多磨也多劫,孩子已经怀上了三个月,小雪却出现流血。我姐姐是医生,记得给她打了好几个长途,当时打国际长途很贵,我也不在乎,生怕有意外。姐姐给我的答复更使我心惊肉跳,她说这是流产的预兆,姐姐是个很爽快的人,尽管大而化之出了名,我还是相信她的感觉。小雪也不怠慢,她停止了学习,决定去医院问个究竟。

这是我第一次被法国医生刺激,首先妇产科医生不是女的,其次是他做出的结论——这很正常!只要不做剧烈运动,一切都会好起来。我信中国医生还是信法国医生?按我在法国已经生活了两年多的经验,我还是决定听从法国。

我似乎听见小雪在盥洗间的叫声,她不是一个人在洗澡吗?如果我的老婆是个中国人,我会砰砰砰地敲门,并且高声问上一句,啥事儿?我靠近盥洗间的门,把耳朵贴上去,我已经习惯了法国人的礼貌,即使在夫妻之间。这时我听见了小雪的抽泣,我实在按耐不住了,下意识地想把门推开,门关得死死的。就在这时,门打开了,小雪赤裸裸地出现在我的视野,她胡乱抓起的浴巾并没有遮挡住她的裸体,这是我第一次这么近距离看见她雪白的身体。

她的眼神在滴落着水滴的头发后面,显得特别的忧郁和绝望。我索性往后退,脚却被钉住了,我想抓住她,而她的双手已经搭在我的肩头。这时,我看见在她的大腿上有血在流,并且洒落在地上。我的背上袭来一阵冷气,我感觉像被电触了一样。这次流的更多,她失声痛哭。

小雪孕中流血使我们越来越害怕,我们决定去小雪父母的故乡布列塔尼,因为那儿的生活比巴黎的生活安静多了,再说离亲人近,在心理上也是一种安慰。我们本打算生了第一个孩子再举行婚礼,这不是为了辇时髦,只是想举行婚礼越迟越好,因为我们都是学生,不是因为钱,是因为我们离婚束还很远。

事实上我们不知道孩子什么时候会来,但是小雪不避孕,她认为孩子的到来是上帝的赐予,而我知道上帝就是我。不避孕就有一颗种子,不经意地落在它该落在的地方,一棵苗就会生出来。我真的是这样想,小雪就怀孕了。

在布列塔尼我知道我的任务就是陪伴小雪顺利地生下孩子,可是一切都不顺利。这天晚上,她又流血了,在她自己的家,至少在盥洗间里,她可以发出叫声,可是这不是在她的家,她只是在入睡的时候悄悄地告诉我,我还在流血。

直到1995年8月25日,婴儿在她的肚子里已经生存了六个多月,我还记得那是半夜两点,她不想看见的急救车停在了花园的门口,她进了医院,我也进了医院,直到我们的第一个孩子出生。

我记得在迪南圣·玛丽诊所(Clinique Sainte Marie)这个医生的样子,也是一位男的,在法国妇产科医生差不多都是男的!他不是浪漫主义者,皱着眉头,在他的办公室走来走去,突然停下来看着我,他比我高,平视我只能看见他的下巴,我也不想往上看,因为那会儿我感觉他要和我说很严重的话。

婴儿在你妻子的肚子里活着,但是因为孕中习惯性出血,他将提前出生。母亲没有危险,但对我们来说这是一例很特殊的早产。

为什么医生单独和我谈话,并让我在纸上签字。这也是第一次我想和小雪的父母谈谈,他们对剖腹产的看法。可是我很矛盾,我突然觉得我和法国人没有真正的沟通,而这是一次沟通的机会,却必须面临我早产的孩子。

我不知道胎儿在母腹中形成的过程,但医生反复强调,出生后的婴儿会先天不足,却使我害怕。我放弃了征求小雪父母的想法,在文件上签了字。如果在中国,我会把我的父母姊妹都叫到身边,叫他们为我鼓劲,用方言告诉我没事儿。

我回到小雪的病房,把手给她,我想告诉她什么,但她的眼神告诉我她什么都知道了。我说,文森特·梵高将要诞生,谁的苦难能大过文森特·梵高?

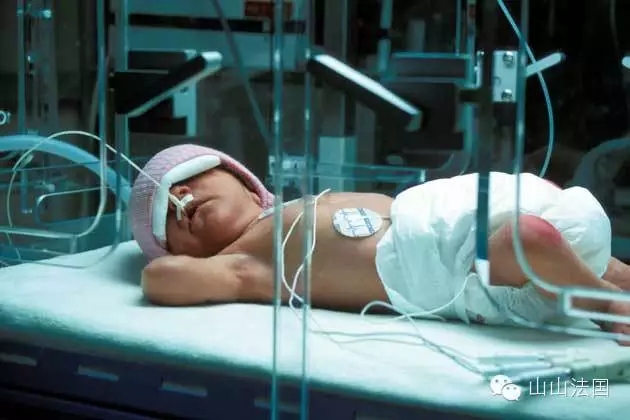

三斤八两,除此之外还是三斤八两,剖腹产之后婴儿被转到雷恩(Rennes)早产儿急救中心。小雪躺在病床上,她的笑容像天使的笑容。她的枕边没有她的儿子,可是有她小妹芮芮送上的银心项链,就是我们中国说的连心锁,把文森特和她连在一起。

我的儿子的大名叫保罗,文森特只是他的第二个名字。几天以后,当小雪的大妹玛丽娅姆把她亲手缝制的,保罗名字的佑物递在我的手上,我还是接受了小雪父母取的大名,他们愿教皇让·保罗二世(Jean-Paul II)保佑我们的儿子。

雷恩,布列塔尼的省会,我记住它,就是因为保罗在这里的保温箱里生活了一个月。我们去看他透过一扇玻璃,像探望犯人一样。两个星期以后,我们全副武装,也就是说我们戴着防菌罩,终于靠近了他。他那么小,只有他的母亲愿意捏住他差不多半透明的手,吻他还没有睁开的眼睛。

我还想着,为什么我的大儿子不叫文森特,他的出生和那个波兰人(让·保罗二世)有什么关系?

专栏编辑:周锦