雷蒙·阿隆与萨特的世纪之争(七)

——第六回合:“古拉格群岛” 与左派的危机

鲁越

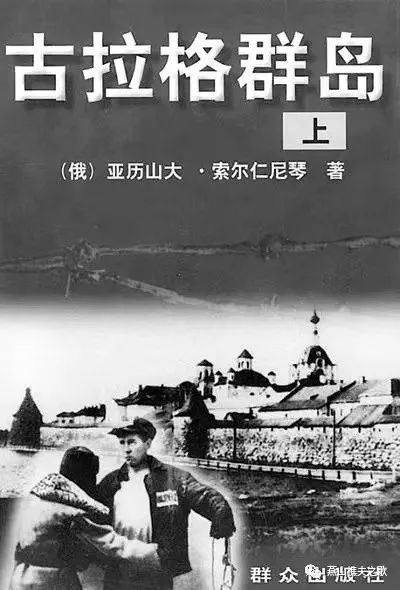

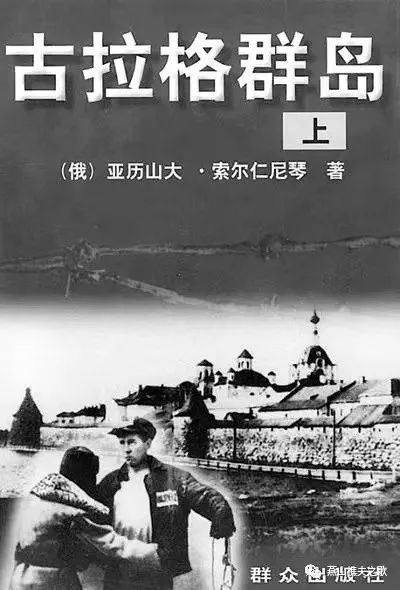

1973年12月,苏联著名的持不同政见者、诺贝尔文学奖得主索尔仁尼琴,授权巴黎的俄文出版商YMCA出版社出版他的《古拉格群岛》一书,同时,瑟伊出版社获得翻译此书的权利,索尔仁尼琴放弃了版权,以便使他的这部三卷本著作能以最低价格出售。1974年6月,《古拉格群岛》第一卷的法文译本在市场公开出售,取得了令人震撼的成功,在几周之内就卖出了七十多万册,创下战后法国书籍销售的最高记录。撰写法国战后思想史的学者几乎都会提到这部著作的出版给法国知识界所造成的重大冲击。雷蒙·阿隆在他的回忆录中提到此书时认为:“索尔仁尼琴使人难堪,惹人发火,正是因为他击中了西方知识分子们的敏感点,击中了谎言。”1让-弗朗索瓦·西里奈利认为法国知识界在1973至1979年期间遭受了两次思想打击,一次是“索尔仁尼琴效应”,另一次是70年代末对中国和印度支那的幻想的破灭。2贝尔纳-亨利·列维则强调了《古拉格群岛》的出版给萨特制造的难题,迫使后者再次必须对苏联集中营的历史事实表态。3在理查德·沃林看来——

索尔仁尼琴这部突破性著作敲响了“反极权主义时刻的钟声”,作者由此被广泛致敬为“我们时代的但丁”。4一部来自苏联持不同政见者的著作在法国产生了如此大的影响,是前所未见的,它制造了左翼阵营的一次新的重大危机。

在《古拉格群岛》的俄文版刚刚问世时,法共机关报《人道报》就发表了题为《一场反对缓和的反苏运动》的评论,指斥这本书的出版旨在“转移对资本主义国家危机注意力的运动”。另有作者在该报上发表文章称“索尔仁尼琴战役”的意义在于:资本主义制度受到了“经济危机的强烈震撼”,资产阶级发动这场战争纯粹是为了起牵制作用,唯一目的就是诋毁苏联形象,以便更好地掩饰“西方国家人民生存条件的恶化”。5社会党由于和法共在1972年签订了共同执政纲领,该党发言人在谈到萨哈罗夫和索尔仁尼琴这类苏联持不同政见者的名字时,不得不出言谨慎,而该党的御用作者则完全按照法共的调子鹦鹉学舌,把索尔仁尼琴事件视为是“首先被用做反对苏联的战争机器”,其次是“被用来反对左翼的团结”。6当《古拉格群岛》的法文版出版后,《人道报》用一句话作了概括:“这是一种用恐怖主义手法描述的法国大革命”。7而社会党的舆论则依旧是以审慎的立场来对待法共这个不可缺少的政治同盟者的激烈言论,对苏联采取理解的态度。或许就是基于左翼政治联盟的上述反应,维诺克认为《古拉格群岛》掀起的大论战没有触及政治领域:“这场论战主要是在知识界进行”,左右两翼知识分子对该书解读中所形成的重大分歧,主要是围绕着对极权主义的不同看法而展开。这也是维诺克所指出的现象:“只是到了20世纪70年代,对极权主义的批评才成为一个普遍现象,但不是在左翼知识分子当中,而是在中间派里。”8他所说的左翼知识分子当然是以萨特为代表,中间派则以阿隆为代表。

阿隆在《知识分子的鸦片》一书中确定知识分子的立场时明确认为:“在那些否认存在集中营和揭露集中营的知识分子之间有一条分界线。立场从分界线的这边跨到另一边就标志着决裂”。9因此,《古拉格群岛》的出版对于阿隆来说并不意外,该书只是进一步证明了他在三十年前对苏联政权性质的揭示完全符合历史事实,从“克拉夫琴科案”和“鲁塞案”到“古拉格群岛”,那些试图为苏联政权提供辩护的左翼人士,总是想在苏联集中营这个事实上混淆是非。阿隆为此在自己的一篇社论中写道:

“五十多年来,西方知识分子拒绝倾听别人提出的问题。他们果然提出,集中营有‘好’有坏,有的集中营由于动机善良而光彩熠熠,另外一些还是集中营。在西方,大多数知识分子都在不同程度上犯了这种错误,总想找出理由来曲意谅解或革出教门。自称左派的知识分子在这个问题上更是大错特错,正如他们拼命拖着不承认有什么古拉格,让它把号称最仁慈的政权作为自己的隐身符。一方面是萦绕心头的左派团结与如何和共产党同志合作,另一方面是‘集中营的犯人’,两者当然不是势均力敌的。但据我所知,几乎没有法国人不为索尔仁尼琴的伟大而折服。不管怎么样,我相信几百万电视观众欢迎他的祝愿,仁慈的、诚挚的和充满希望的祝愿,这种祝愿照亮了一个人的面孔和目光。”10

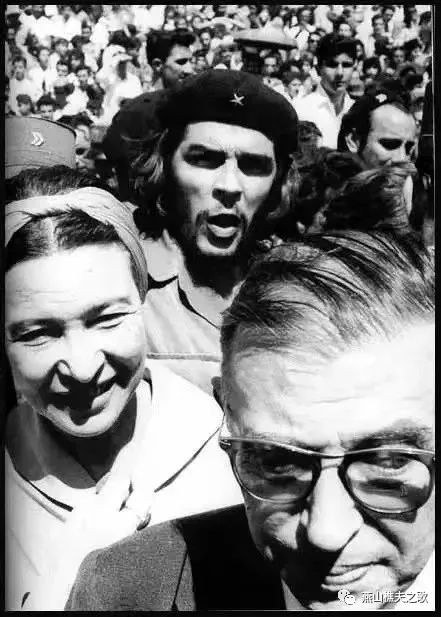

从维护苏维埃政权和左翼团结的双重动机出发,萨特从“克拉夫琴科案”和“鲁塞案”以来,从来没有痛痛快快地承认过苏联存在着集中营这个事实,后来即使不得不承认,也总是轻描淡写地谴责几句,或者把集中营泡在共产主义的道德水池里清洗干净。正如波伏娃为斯大林主义所作的辩护:从暴力与其所追求的结果的比较来看,纳粹主义和斯大林主义的重大差别在于,前者是贬低人,而后者则从来没有忘记最初的理想。共产主义理想成了萨特及其伴侣为苏联政权进行辩护的终极理由。依据这个理由,诸如集中营和武力镇压这类事情就显得无足轻重。1963年,萨特去布拉格访问,捷克的大学生们希望听到这位存在主义哲学大师讲一讲《自由之路》——这是他们多少年来一直在暗中手抄的书,没想到的是,这位“自由斗士”却大谈他的《辩证理性批判》和如何将存在主义与马克思主义结合起来,并对社会主义的现实主义大肆赞颂一番。1968年,“布拉格之春”再次被苏军的坦克所碾压,由此重蹈1956年布达佩斯的局面,萨特不得不出来对苏联政府进行谴责,但他却把杜布切克的改革视为是“有利于社会主义文明的最高表现形式”,具有“严格的马克思主义”的特点,以及不同于“其他自由主义或资产阶级个人主义运动”。11在萨特的思想中,马克思主义和社会主义是不可放弃的原则,在苏联控制的东欧国家中,任何改革都必须符合这两个原则而具有合法性。因此,当法共作家阿拉贡前所未有地对苏军武装镇压“布拉格之春”表示强烈谴责:“它把粗暴干涉称为对捷克斯洛伐克人民的援助,这种援助使捷克斯洛伐克人民沦为奴隶”,12萨特则根本说不出这样的话来。

萨特承认,他在1954年首次赴苏联访问时就知道这个红色国家存在着集中营,但他不知道斯大林死了之后集中营依然存在,尤其不知道这就是“古拉格群岛”。到了1974年索尔仁尼琴使“古拉格群岛”的真相大白时,萨特对苏联的看法并非没有改变,按照阿隆的理解,他至少是从一个完全亲苏的立场转变为一个“半亲苏立场”,这既是他长期疏远法共的结果,认为法共已不能践行其心目中的革命理想,也是对苏共的不满,认为苏共已经堕落为一个“修正主义”的政党。但是,这种立场转变却并没有改变萨特对苏联集中营的一贯看法。有人曾问萨特:鉴于索尔仁尼琴对“官僚主义的社会主义”和“苏联的非社会主义”提出了异议,并且他是在“寻求自由”,是不是应该支持他?对于这个问题,萨特的回答居然是:“索尔仁尼琴代表的是19世纪的观念,他的思想与现代的社会不适应。因此对于发展来说,他是一个有害分子”。后来他还补充说:“真正反对派的思想产生于重大事件,仅仅有索尔仁尼琴这样的人是不够的”。13萨特甚至认为,恰恰是因为索尔仁尼琴在集中营中待过,所以他已经是被苏联的意识形态彻底改造过了。这个荒诞不经的看法,在列维看来,证明了萨特“在很长时间里怀着居高临下、厚颜无耻和蔑视混合在一起的态度,对待人们称之为‘持不同政见者’的那些人”。14他还认为,萨特在许多方面都表现出宽宏大量,对别人非常慷慨,但惟独对于来自苏联和东欧国家的持不同政见者,却表现出极端的残忍,不愿意倾听他们的话,也不愿意为他们说一句好话。

自1956年赫鲁晓夫的秘密报告以来,法国大多数左翼知识分子对于来自苏东国家的“坏消息”总是抱着半信半疑的态度,他们总是选择相信萨特对“苏维埃革命特权地位”的解释:“不管喜欢与否,社会主义建设的优势在于,个体需要与其运动结合并接受其目标才能理解它;总之,我们从它所追寻的东西出发来判断其行动,依据目的来评判手段;根据它所拒绝、忽视或否认的来评价它的其他做法。”15这等于是说,苏维埃政权因为掌握着一个解放全人类的伟大目标而可以对它所采取的一切反人类罪行予以赦免。但是,《古拉格群岛》的横空出世,彻底动摇了苏维埃政权的合法性,让大多数左翼知识分子主动或被动地从以往暧昧、迷茫的信仰状态中清醒过来,也就是阿隆所说的,“1970年后半期,控制宣传媒介的‘大知识分子们’或知识官僚们,终于公开放弃了半亲苏立场。”16他们也终于开始公开承认苏联集中营存在的事实,意识到“古拉格群岛”和纳粹暴政下的“奥斯维辛集中营”具有同样的性质,甚至有过之而无不及。在“五月风暴”中诞生的号称“无产阶级左翼”的这批年轻的战士,也开始估量他们所犯下的错误,促使他们加快去除“政治先锋主义”(列宁主义及其幽灵们)的步伐,“意识到以左翼事业的名义实施的政治谋杀几乎等同于以右翼事业的名义实施的政治谋杀”。“突然之间,流行的毛主义口号‘枪杆子里出政权’具有了全新的、不详的意义”。17理查德·沃林所描述的上述现象在很大程度上可以视为是“索尔仁尼琴效应”的一个必然结果。

问题是,在左翼普遍的信仰危机和政治觉醒中,萨特仍然一如既往地坚持他对共产主义的信念,仍然不愿意承认苏联这个所谓的世界上第一个社会主义国家已经发生了质的变化。按照波伏娃的说法,革命正在进行中,在莫斯科和古巴建立的制度,“改变了广大人民群众的命运”,这是无可怀疑的;在判断和接受“斯大林政策中罪恶的暴力”时,不能忘记当时“追求的目的”以及暴力的“意义”和“原因”。18所以,据此把萨特和波伏娃这两口子称之为法国最后的“斯大林主义者”是完全恰当的,但他们为何在铁一般的事实面前仍然冥顽不化,对阿隆来说则是一个需要不断深入研究的问题:

“无论是今天的萨特分子还是明天的历史学家,都无法回避这些问题:为什么这个大思想家会这么胡言乱语?为什么他肯对一些人物和事件自封为政治和伦理的审判官?为什么他使那么多青年人向往莫斯科和哈瓦那,而事后从不感到内疚?”19

事实上,阿隆在这么思考时,他并不是仅仅停留在对萨特的道德批判上,在经历了与这位“大思想家”长达三十年的“思想战争”之后,他开始深挖萨特的“斯大林主义情结”的思想根源。在1973-1974年期间,阿隆撰写了《暴力的历史和辩证法》一书,着手对萨特发表于1960年的《辩证理性批判》进行“讲解、分析、评注和讨论”。20因为在阿隆看来,《辩证理性批判》是萨特走向极权(整体)主义和暴力哲学的奠基性著作。

萨特把《辩证理性批判》这本书排在他的成名作《存在与虚无》之上,据说该书是他“在安非他命诱发的昏迷状态下”花了几个月时间创作完成的。21苯丙胺类药物显然进一步刺激了作者的高昂情绪,让该书形成了新的思想突破,不仅建构起存在主义与马克思主义的理论联合体,而且还突破了存在主义基于一种“个人主义”叙事的人本主义逻辑,建立起一种“作为整体化的个体实践”的历史观。其核心观点按照阿隆的解释可以概述为五个基本命题:(1)本质上,或本体论上,历史现实是由行为实践构成的,而行为实践是由个人行动所构成的。(2)萨特拒斥任何形式的整体论,在总体、总体性或整体性关系中,只有个人、个人的行动、个人间的关系,而没有其他。(3)物的世界是一个总体性世界,人在其中也使自己客体化,由此使个人的行为实践被异化,成为客体世界的工具。(4)每个人追求自己的目标,导致个人置于人和他者的冲突中,由此需要形成所谓“团体行动”,团体行动是个人针对某样东西的共同行动。(5)从上述“行为实践”间关系的各种类型出发,就可能领会历史的总运动,也就是阶级斗争,“换言之,出发点是每个人的自由,而现实是所有人的异化,最终的观点就是要靠着团体行动——这些团体行动可以突然演变为革命行动——来征服异化。”22在阿隆的条分缕析之下,萨特从原来一个极端的个人主义者走向一个整体主义者的思想逻辑被清晰地再现出来。阿隆后来又做过总结:“萨特通过他独特的、不能异化的自由向半屈从的转化,再现了个人实践的史诗;在第二阶段,自由的反抗逐渐陷入囹圄,甚至走向斯大林主义和个人崇拜。总之,我曾经感兴趣的,而且现在仍然感兴趣的是个人实践同整体的融合,是这些整体所具有的多种多样的模式。”23法西斯主义和斯大林主义毫无疑问地是整体主义最极端的形式,个人的自由在其中只能服从于共同的制约或服从于无限的层级。这是萨特理论中无法解决的悖论,从个人的自由出发,最后导向对整体主义的依赖与崇拜。他居然没有意识到,在整体主义的多种形式中,极权主义是整体主义的终极形式。

萨特“整体化的个人实践”观为一种“暴力哲学”或暴力史观开辟了道路,赋予了“暴力道德”以深远的历史意义,他为暴力的合法性所提供的理由是基于这样的判断:暴力是作为“整体化的辩证经验”而被写入历史哲学,“暴力作为资产阶级的存在,作为统治阶级和被统治阶级(我们会看到被统治阶级在这个层次上也是一种实践)的派生关系,存在于对无产阶级的剥削之中;作为与资产阶级同一代的实践的暴力也存在于殖民之中”。24因此,他认为被统治阶级也应该拥有使用暴力的权利——“暴力的孩子是由父亲的暴力实践造就的”。25正是基于暴力哲学,萨特从来都是认为暴力是人民革命的应有之义,在他看来,“一个革命的政权应当摆脱某些对它有威胁的个人,除了死刑之外,我看不出还有什么别的办法。关进监狱里早晚还是要出来的;1793年的革命者杀人还不够多。”26他甚至在文章里说过这样的话:“让雇主流血”,“吊死他们”,“烧死教授”,“处死议员”,“剥了他们的猪皮”。27在任何一个正常人看来,这样的言论都足以证明萨特由于迷恋暴力而陷入在疯狂状态。阿隆从哲学高度上进一步揭示出萨特对暴力近乎病态的崇拜的本质:

“当代历史的动力和意义就是阶级斗争,阶级斗争与暴力辩证法是一致的”。“他对暴力和革命的选择既是哲学上的选择,又是政治上的选择”。“他纵容以良好动机为名的犯罪行为”。他由此质疑萨特“系统”地选择了暴力或者革命的哲学是否还配称“人类的辩证法”。28

阿隆对萨特《辩证理性批判》“迟来”的批判,再次在知识界引发了众多反响和激烈评论,有人撰文希望萨特“能够在为人正直的阿隆的感召下,从革命的教条主义中清醒过来,从对过去的耿耿于怀过渡到两人的对话上来。”29这显然是一个无法实现的事情,萨特一直试图把阿隆贬低到一个普通读者的行列中,对来自他的所有批评都置之不理。但是,在萨特无以计数的读者中,阿隆作为一个最严酷也是最认真的读者,无可置疑地改变了萨特的阅读世界,让许多人从其营造的对革命、恐怖和暴力的幻觉中走了出来。“索尔仁尼琴效应”之所以能在法国产生如此大的思想冲击力,与阿隆持续不断地批判萨特的革命史观和暴力哲学紧密相关。按照他的叙事逻辑,只要苏维埃政权仍然按照“古拉格模式”来统治国家和社会,它所赖以存在的意识形态神话早晚会破产。

以1974年为时间轴心所展开的阿隆与萨特关于暴力哲学的理论斗争,可以说是他们三十年“思想战争”的最后一个战役,其后尽管也不时发生零星的冲突,但重要性已经处在递减状态,双方似乎都在等待历史的判决。《古拉格群岛》是第一份判词,它引发了大多数左翼知识分子的思想和信仰危机,促使他们反省以往对于苏维埃政权盲目崇拜的立场,由此重新思考革命和暴力的历史价值。到了1970年代的最后几年,来自于柬埔寨红色高棉运动“杀人场”的恐怖报告——波尔布特集团在1975-1979年期间杀死了约170万同胞,再次对法国左翼知识界给予了致命的一击。

红色高棉运动的主要领袖们几乎都有留学法国的经历,他们是在法国左翼文化环境中成长起来的新一代罗伯斯庇尔式的战士,视卢梭为精神领袖,把暴力与恐怖奉为革命的最高道德,他们是萨特名副其实的学生。

从1960年代以来,萨特把世界革命的希望寄托在“第三世界”,对卡斯特罗的古巴革命模式和毛主义的中国革命模式推崇备至,进而又将革命的目光转向印度支那,对红色高棉的共产主义实验抱有极大的期待。但让萨特不愿接受又不得不接受的事实是,他先后倡导的第三世界的革命模式或者是土崩瓦解,或者是难以为继,没有一个模式因其主张高尚的道德而成为人民革命的典范。托尼·朱特深刻地总结了这个时期法国知识界的思想转向:“革命的恐怖的魅力并没有随着斯大林的逝去、索尔仁尼琴的往生,而消亡。只是在波尔布特的倒台和纪念法国大革命二百周年的庆典之间,人们才深深地意识到,革命的恐怖或许是一个研究的客体,而远非效法或崇拜的对象。”30法国左翼知识分子在失去了1956至1974年的自我纠错机会之后,终于在1970年代末迎来了他们集体觉醒的时刻:共产主义对一切激进想象的统领终结了。

黑格尔说过,密纳发的猫头鹰只是在黄昏时起飞。萨特和阿隆在他们最后的黄昏时刻该如何起飞?1975年,萨特预言自己还能活五年。1977年,阿隆突发心肌梗死,经抢救而活了下来。对于他们两人来说,“死亡不再是抽象的概念,而成为每天都出现在眼前的东西。”31在生命的最后时刻,他们会向历史再说些什么?

本文注释:

2 参阅让-弗朗索瓦·西里奈利:《20世纪的两位知识分子:萨特与阿隆》,第367页。

3 参阅贝尔纳-亨利·列维:《萨特的世纪》,第536页。

4 [美]理查德·沃林:《东风:法国知识分子与20世纪60年代的遗产》,第259页。

5 参阅米歇尔·维诺克:《法国知识分子的世纪:萨特时代》,第245-246页。

6 参阅同上书,第247页。

7 转引自同上书,第248页。

8 同上书,第253页。

9 [法]雷蒙·阿隆:《介入的旁观者:雷蒙·阿隆访谈录》,第136页。

10[法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》下卷,第859页。

11参阅让-弗朗索瓦·西里奈利:《20世纪的两位知识分子:萨特与阿隆》,第371页。

12转引自米歇尔·维诺克:《法国知识分子的世纪:萨特时代》,第219页。

13转引自贝尔纳-亨利·列维:《萨特的世纪》,第538页。

14同上。

15[法]让-保罗·萨特:《斯大林的幽灵》,转引自托尼·朱特:《未竟的往昔:法国知识分子,1944-1965》,第169页。

16[法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》下卷,第1051页。

17[美]理查德·沃林:《东风:法国知识分子与20世纪60年代的遗产》,第258页。

18参阅贝尔纳-亨利·列维:《萨特的世纪》,第582页。

19[法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》下卷,第1073页。

20[法]雷蒙·阿隆:《历史讲演录》,张琳敏译,上海译文出版社,2016年,第200页。

21参阅理查德·沃林:《东风:法国知识分子与20世纪60年代的遗产》,第201页。

22参阅同上书,第207-209页。

23[法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》下卷,第837页。

24[法]让-保罗·萨特:《辩证理性批判》下,《萨特文集》哲学卷,林骧华等译,安徽文艺出版社,1998年,第908页。

25同上书,第907页。

26转引自贝尔纳-亨利·列维:《萨特的世纪》,第552页。

27参阅同上书,第553-554页。

28[法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》下卷,第842页。

29转引自同上书,第846页。

30[美]托尼·朱特:《未竟的往昔:法国知识分子,1944-1965》,第392页。

31[法]雷蒙·阿隆:《雷蒙·阿隆回忆录》下卷,第969页。

雷蒙·阿隆与萨特的世纪之争(一)

雷蒙·阿隆与萨特的世纪之争(二)

鲁越:雷蒙·阿隆与萨特的世纪之争(三)

鲁越:雷蒙·阿隆与萨特的世纪之争(四)

鲁越:雷蒙·阿隆与萨特的世纪之争(五)

鲁越:雷蒙·阿隆与萨特的世纪之争(六)